上世纪八十年代,那个众所周知、令人怀念的文学繁荣时期,有一份大多数湖南人、湘西人读过,在全国有一定影响,且至今让人记忆犹新的纯文学刊物《雪峰》。刚刚从湖南师大中文系毕业、风华正茂的文学青年王一丁,缘于在校成绩优良及对文学的执着,曾在当时的《雪峰》文学杂志社短暂(前后三年)担任过编辑。伴随着改革开放的大潮,他因工作调动去了千里之外的南国他乡,十八年后又毅然辞去黄埔海关的公职下海,筹创东莞“中国作家第一村”。斗转星移、时光飞逝,三十年前那位带着巫水兰草河泥气息的青涩文青,已经逐渐成长为国内外备受推崇的文化名人、“天下赋人”。

刚刚去世的著名文学评论家雷达先生八年前在给一丁先生新出版的散文随笔集的封三推介语中写道:来自湘西的王一丁是个有魅力的人,是个能点燃别人的人;这缘自他内在的激情和一颗关爱之心,于是他出现在哪里,总有一股感染力;然而他又并非一味热烈的活动家,也不是一个过时的“愤青”,更多的时候他是沉静的,深思的,他坚持着对生活的观察和抒写,他的文字充满了现实的质感。多数时候他生活在樟木头小镇,但他的眼光却是先锋的,视野是开阔的,他文章的话题是当下中国经验性质的。人即文化,文化即人,读他的作品,我们会被这些既传统又现代的多情文字所打动。

我与一丁先生迄今为止虽从未谋面,但近年来读过他的不少文章。因文字而结缘,了解到他是一位客居东莞的洪江籍文学活动家、知名作家,尤善以骈文作赋,“前有《洪江古商城赋》、《托口赋》、《麓山赋》,后有《东莞赋》、《樟木头》、《怀化赋》”,且一赋比一赋精妙,一赋比一赋有影响,其创作手法日臻娴熟,已渐入佳境。

我的故乡会同若水望东,与一丁先生全家于六十年代末下放的长寨摆摊半界同处巫水岸边,两地相距不过十几里许;望东距离一丁先生的出生地、笔者儿时印象中另有一番烟雨繁华景象的洪江,也不过二十来里路。

而“半界”这个地名,早就因为我年少时那些巫水上游高椅、长寨的亲友们有意或无意中提及,而融入了记忆。只是那时节,我尚不知道那究竟是一个怎样的“半界”。

直到近日读了《半界赋》,我对于巫水岸边这一地理坐标,乃至它所折射出来的巫水流域乡土文化,以及一丁先生的创作土壤、其作品所表达的思想内涵总算有了一个全新的认识。

《半界赋》发挥了骈体文在语言形式上排山倒海、气势如虹的表达优势,我在一些句子里读到了范希文在《岳阳楼记》里那份去国怀乡的家国忧思,读到了颜鲁公在《祭侄稿》里那番面对国恨家仇时的慷慨激愤,读到了王右军在《丧乱帖》里那份悲国悲身、痛彻心扉的离乱之殇……这是一篇思想容量阔大,生活体验独特,感情丰沛深邃的赋体个人家庭文革境遇史诗,是一篇骈散并用,荡气回肠,字字含泪,句句泣血的销魂佳构!

用骈体文叙述文革背景下当代社会六七十年代里所发生的家国变迁、人生际遇、乡野人事,还做到了一气呵成、淋漓尽致,这是一种达到极致的推陈出新,绝非常人所能为。然而,这些还不是我对于《半界赋》所最关注的方面。

二

我所注意到的是,一丁先生的若干作品,不啻是对于巫水流域乡土文学的一种引领,甚或可以大胆看做是自沈从文先生以来沅水及其支流乡土文学的一次分野、一种传承。

纵观一丁先生的创作,大致可分为三大块:小说、剧本(代表作为《国家责任》和电视剧《白色追踪》);生活随笔、乡土散文(尤其是他深厚凝重的“乡贤忆旧”系列,有好几十篇,许多朋友均表示十分激赏!有论者甚至认为与土家野夫的乡土散文系列殊途同归);旧体诗和骈文。据一丁先生身边的朋友介绍,其本人更看重后面两块。而对自己早期“戴着镣铐跳舞”的电视剧及数量有限的小说创作则不以为意。

和一丁先生本人以及许多热爱他作品的朋友出奇一致的是——我也认为其作品当中分量最重、最富有生命力的是他的乡土散文,最具文化回归意义的是他的旧体诗和骈体文。

不难发现,一丁先生的这两类作品尤其是乡土散文,关切和表达得最多的,是他的出生地洪江和第二故乡东莞,尤其他对于洪江的展示可以说是不遗余力的,他对于故乡的热爱是深入骨髓的。

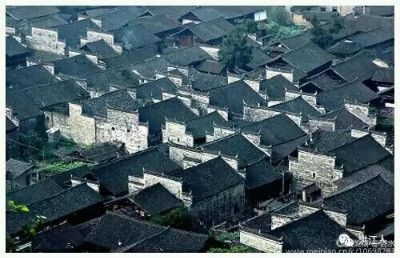

不可否认,洪江无疑是巫水流域政治、经济、文化发展的终极殿堂。但另一个不可忽视的事实却是,巫水孕育了洪江,也成就了洪江。洪江的兴起,固然有诸多天时地利人和的因素,但绝对离不开巫水这条血脉的输血。正因如此,历史上会同、洪江两地一衣带水,洪江还曾经一度属于会同的一个特别区域。洪江于明、清两季勃兴之际,其赖以创造了五百年洪商传奇的主打产品木材、洪油多出自巫水两岸。民国时期,是洪江风云激荡、人文蔚起的时期,不少活跃在洪江的地方头面人物、社会贤达、人文俊彦、风云人物出自会同,特别是小河片,如贺琼、粟沛、佘楚帆、杨汉辉、杨国雄等。如果说洪江是一颗璀璨的夜明珠,那么巫水腹地就是那个孕育了夜明珠的蚌壳。

巫水或者雄溪、洪江,这一条吸足了万仞雪峰山川灵气、神秘莫测的河流,是一条延绵不绝的千年文脉。千百年来,巫水两岸是洪江苗、雄溪蛮土著的世居之地。我们逐水而居的先民溯江而上,发现了这一方宝地,由此亦集结了一批又一批宝庆、江西以及来自四面八方的移民。

自来卜宅相阴阳,

沅水澄清是故乡;

陵上宗祠祖墓远,

徙时车辙马蹄茫;

会离浦市归洪市,

同别辰疆到靖疆;

望重姚墟因取姓,

东夷帝胄子孙昌。

——这首散见于会同望东姚氏族谱,句首八字暗嵌着“自沅陵徙会同望东”的藏头诗,就这样以颇为真切的笔调,十分生动地描述了当时迁徙的情形。我的先祖于元末明初的“江西填湖广”大移民浪潮中,自江西南昌府丰城县奉诏入辰,卜居辰州沅陵浦市江东,直接参与见证了浦市的开市与兴盛。至明末清初,当浦市这一沅水重要水陆码头盛极而衰、经济重心由浦市转移到洪江后,望东姚氏这一支又辗转移居巫水腹地,见证了洪江在清康熙年间悍然“烟火万家、称为巨镇”的辉煌,并参与了巫水流域的开发。这些重要的历史事实,在族谱里均有着十分清晰的记载。

在我看来,开放、变通的移民文化与坚韧、剽悍的侗苗土著文化相杂糅,兼容并包的儒家文化与神秘的巫傩文化相融合,在巫水流域演绎了波澜壮阔、风云激荡的历史人文画卷。巫水流域所发生的沧海桑田、人事变迁,是我们探索不尽的,其中蕴含的乡土文化内涵,也是我们挖掘不完的。巫水乃沅水五溪之首,当代以反映巫水流域乡风民俗、乡贤人物为题材的巫水流域乡土文学,是以沈从文先生为代表的沅水流域乡土文学的重要分支、继承和发展。

一丁先生童年、少年时期(文革前后)有近十年居住在巫水与沅水交汇处的洪江城镇,有九年时间生活在巫水中游的长寨摆摊半界乡村。可以说,一丁先生整个童年、少年时代都行走在巫水,漂流在巫水,浸淫在巫水。巫水滋养了他,更让他文思泉涌。在《半界赋》里,一丁先生将人文关注视角由城镇转向了乡村、由洪江延伸到了整个巫水流域,既是一种开启,也是一种回归。

沈从文先生说:“一个士兵要不战死沙场,便是回到故乡”。一丁先生不是士兵,但却是一位近乎执拗地呼唤、拼接、寻找乡绅文化和乡土文明碎片,再构与重建个人、家族乃至几代中国人精神家园的不屈战士。阔别家乡三十年,年过半百、赤子其人、乡音未改、鬓毛不衰,一丁先生便带着一系列脍炙人口的怀乡辞赋和追忆乡贤的散文回到故乡,回到洪江,回到巫水。对于他来说,怀乡,其实是为了更好地回归。可以预见,伴随着洪江古商城、高椅古村为关键节点的巫水沿岸文化、旅游的兴起,以一丁先生为代表的一批反映巫水流域世间百态、民俗事象的乡土作家群体也必将闪耀当今文坛!

三

我出生在文革末期,比一丁先生小了几岁,但童年、少年时期和他生活在巫水中游同一片区域,面对的是一群同样操着“会同下来三个咕,哒咕、咕咕、闷底咕”(会同小河片)独特方言的父老乡亲,经历了类似的际遇,接受过相同的放牛、砍柴、栽田、打谷等农村生活的磨砺,文中的许多地名和人事,笔者大都耳熟能详。我的两位堂姐,就先后嫁到距离“半界”不足五里的长寨罗家、冲脚羊,我曾经多次涉足过那一方山野水域,对于“洪江上来三个市,大市、白市和小市”这一类关乎长寨地方的轶闻、传说早已经烂熟于心。

而文中提到的其父亲高足、同学兼发小唐连祥,后留学英国皇家化学学院,一时名震巫水两岸,现为英籍华裔科学家,其母亲就是我们望东姚姓,论起来还是我未出五服的姑姑。记得当年唐连祥博士学成归国、返里完婚,我父亲、叔伯们以“舅爷(音:ya)人家(音:ga)”之尊到小市溪口参加他的结婚仪式之时,我就曾疑惑过,巫水岸边的偏僻之地、籍籍无名的小市溪口,何以会出现唐连祥这样的天之骄子?

读了《半界赋》,始知这多半应归功于一丁先生的父亲——这位当年下放到半界、堪称“不折不随为人,亦慈亦严执教”的恩师教导有方。一丁先生一家遭遇厄境,却又机缘巧合,使得众多长寨农村的贫困学子有机会得到一位名师的亲授指点、思想浇灌,可见知识改变命运,教化造就良材!

《半界赋》行文虽用对仗颇工的骈体,却又在其中夹杂了许多带着巫水兰草河泥味道的小河片水乡俚语、山野土话,如“咬紧牙(音:a)巴古”、 “上坡下界”、“吃力搬枋”、“老虫(音:dong)”等,这都是小河片特有的方言和发音,与周边方言区别明显,即使比之同处一县的会同大河片,虽发音相似、词汇相同,但音调却迥然不同。大河片方言音调低沉粗犷,且往往鼻音较重,听来有一丝瓮声翁气之感。小河片方言则音调不高不低,发音清脆而柔美。而小河片男人、女人的性格,一如他们的方言一样,永远是那么地不卑不亢、能屈能伸,既有水的柔顺,又有山的刚毅。《半界赋》近乎原汁原味的语言,读来格外亲切、倍觉温暖。那一个个久违而又熟悉的小河片乡亲的面孔,又都在我眼前灵动、鲜活起来。

不惜歌者苦,但伤知音稀。因了这些缘故,当我在读到这些文字的时候,时空代入感非常之强。

一言以蔽之:心与心之间的距离,在一声长篙划过巫水的时候,就已经消弥了。

“漏夜行船,长篙漫点,沐雨栉风,眼见洪江古商城渐行渐远……”,寥寥数字跃然纸上,很容易地就把我拉回到五十年前巫水之上的那个凄清夜晚,我仿佛置身那一叶飘零在巫水中的扁舟。尖头翘尾的小木船载着即将被“发配”到穷乡僻壤、深山半界的一家老幼,离开洪江长码头、犁头咀,经黄茅架坪、长田,过若水里龙、檀木湾、望东,上高椅翁桃、唐洲、双滩,直奔长寨摆滩而去。小船摇摇摆摆行进在暗夜之中 ,时而以一支长篙急急撑行在激流险滩,时而又以一匹短桨缓缓划行于洄水深潭,两岸是悄悄退去的莽莽群山,周围是沥沥飘散的丝丝苦雨,蔑蓬里灌进嗖嗖冷风。一家人茫然站立船头或静坐在船舱,不知所措。暮色苍茫,薄雾冥冥,前路漫漫,一如那遥不可知的命运……

倏而时空错位,我穿行到八十年代年幼时随父亲等一行人“下洪江”的情形:同样是巫水行船,这一回方向却是反的,而且换成了坐十几人的中等大船。这是我头一次进城,而且是去洪江这个“大地方”。一路顺流而下,心情欢快得很。两岸青山叠叠,一江碧水汪汪,沿途村落、民居、古楼鳞次栉比,几人合抱的檀木湾鸭婆树古木参天,有趣的事儿应接不暇,动人的景致美不胜收。渔船蓬上晒太阳打盹的鸬鹚、水面上漂着的白色浮子、深潭边缭绕着的蔓蔓兰丝,无一例外都能引起我的兴致,还不时发出大惊小怪的欢叫。接近黄昏的时刻,木船就行到了“带子街”河段,看到河两边“弯”满了木排,只剩下中间窄窄长长的一条航道供过往的船只行驶,我的心情就格外兴奋起来。因为大人们告诉我,过了“带子街”就到了大洪江!

一行人在洪江接连住了几天,看“洋房子”,逛莲花地、新华书店,游雄溪公园,观古城老宅,住国营旅社,吃洪江饭店,嚼血粑鸭,还顺带看望了母亲的老表、时任洪江医院老院长陈昆光,至今还记得老洪江冰棒、老洪江饭店包子面条油条的味道。一样的巫水行船,一样的懵懂少年。所不同的是,一个是上山下乡接受“再教育“,一个是初次进城“开洋荤”。

“可怜家父一介书生……亦不得不放下身段,与大哥赤足裸肩,充当纤夫,纤绳紧勒,双眼微闭,满脸通红,亦步亦趋,呼哧呼哧拉船上行,宛如承受命运之鞭打也”……读到这样逼真的叙述,我脑中蓦然出现幼时家中因为生计开办代销店,我随父亲到若水进货,父子一前一后,水陆并行,手足并用,吃力撑船、卖力拉纤上金龙滩时在激流、险滩上挣扎无助的难忘一幕。

“夜宿檀木湾,棍毙乌梢蛇”的那些鲜活情节,让我想起河边暗夜里的渔火点点,恍若一幅漆黑的水墨画;让我想起夏夜里和父亲、亲爷(音:ya),及我的小伙伴江喜在巫水岸边石缝里摸团鱼时,那份静谧、神秘和有趣……

“牧鹅开读《红楼梦》,枞膏烛照《苦菜花》”之句,让我想起少年沉迷读书的经历。开蒙之前即看岳家军、杨家将之类“图书”,稍大一点便看《小溪流》、《故事会》,再大一些则看《收获》、《钟山》、《今古传奇》、《雪峰》等刊物,甚至在放牛砍柴的间隙,或躲在房屋顶楼上,如痴如醉地啃起《红楼梦》、《水浒传》等大部头。以致有时放牛,自家的牛跑到了人家的稻田里“造祸”,也自浑然不觉。这些和作者类似的少年时在艰苦环境下如饥似渴坚持阅读的经历,是影响笔者一生的知识积累和人生积淀,实在是不无裨益、没齿难忘。

洪江码头与母亲、姊姊初次离别,启蒙不久因故无奈离开沅江路小学、黯然返回半界前与母亲抱头痛哭,哥哥送母亲到若水岩咀头后一步一回头,这些在巫水岸边真实发生过的母子难舍难分的离别场景,再现舔犊情深、温馨人伦,让我想起自己少年时到会同、长沙读书后,每次收假返校离家时,母亲怕我学费被扒手偷走,密密地帮我把钱缝在贴身衣裤里,还有我每每因舍不得离家时的暗自向隅而泣的情景,我仿佛又听见母亲沿着河边小路从望东送我到若水时,一路上的反复叮咛,或在我坐船到若水时开船离岸那一瞬间的大声交代……

四

以前读过的文章述及文革往事,大多都是片段式的,或是遥不可及的。唯独一丁先生这篇反映文革背景下巫水沿岸下放生活的“全景式图画”,却让我触景伤情、感同身受,似乎那些人、那些事犹在昨日、触手可及。作者在娓娓描述这些往事时,有一种回忆不堪往事时悲天悯人的凝重,却同时又有一种展望未来时豁然开朗的释然。

赋中“家人”遭受的变故,让我想起幼时大人们嘴中描述的那个年代,祖父屋里被“抄家”的骇人场景;让我想起外祖母的娘屋杨家高椅月光楼被掘地三尺、我那一生悬壶济世、医术高超、乐善好施的外曾祖父去世后,在外工作的子女们一个也不敢返家奔丧、料理后事的种种凄绝往事;让我想起经历过那个时代的父母因为“成分”不好,只读了小学便无法继续学业,以致后来他们只能把读书的愿望寄托在我们三个儿女身上,不管吃多少苦、受多大累都要“盘”我们读书成材,并一再告诫我们一生都要“夹着尾巴做人”。

赋中“父亲”,面对厄运时乐天知命、随遇而安、不屈不挠,以及那句掷地有声的 “天无绝人路,曲径能通幽,柳暗常花明,只要坚持住!”的诫子之言,让我想起了我那以严厉执教、认真做事出名,我记忆中却从未见过的外祖父,他在若水中学教书育人一辈子,最终自己的一儿一女却无法继续读书,即便他们流落农村,也始终不肯跟公社书记讲一句软话,让他们按政策跟自己“吃国家粮”;让我想起我那年近九旬的老岳父一生的坎坷遭遇,他一身傲骨、才华横溢,五十年代从湖南师大毕业,即分配到若水中学任教,后调入会同一中,却在三十多岁、正当壮年的时候被打成右派,还遭人暗算险遭不测,因好人相救方才脱险,被下放老家隆回金石桥劳动十年,后落实政策回城,曾任会同一中副校长、会同三中校长;他的才华、思想和风骨也影响了很多学生,其中不乏在湖湘政界、商界颇有建树者。

鲁迅先生说:“自古以来,我们就有埋头苦干的人,有拼命硬干的人,有为民请命的人,有舍身求法的人……虽是等于为帝王将相作家谱的所谓‘正史’,也往往掩不住他们的光耀,这就是中国的脊梁!”延续数千年农耕文明形成的中国乡绅社会,存在着这样一群可称之为“乡贤”的人。他们物质上不一定富有,社会地位不一定很高,然而精神上却必定充沛,学养上也必定丰富。他们有可能只是归养闲居的地方小吏,有可能只是蒙馆授业的乡村教师,也有可能是屡试不第的落魄文人,可他们连接着主流社会和底层民众,切身感受着广大人民的疾苦。因此他们进可以高居庙堂、经纬天下,退可以归隐山林、耕读传家。他们是维系乡村社会基本道德、伦理秩序的人,也是传播文化、培植教养的人。他们才是推进社会进步的力量,维护乡村和谐的基础。

我想,正是因为有了赋中“父亲”、外祖父、岳父这些类似“乡贤”的平凡乡村知识分子,他们在变故面前信念不倒,在苦难面前精神不灭,在强权面前脊梁不弯:即便人在山野之中,身处江湖之远,也全然没有忘记“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平”这种为人师表的担当,一刻也不曾忘记传播火种、播撒文明的使命,最大限度避免了文化断层、人才断层,我们的文脉才得以香火不断,我们民族的精神才得以延绵不绝。

五

一声长篙划过巫水,这种意境的确很美。不由得让我想起鲁迅笔下渐行渐远的故乡,想起沈从文沅水行船时那份近乡情怯的乡愁……

一丁先生一家曾经无数次行走过的巫水沿岸那条沿河小路,正是我后来无数次走过的望东到若水,若水到高椅、到长寨的那一条沿河小路。我这个当年农村刚刚分田到户时年仅六岁即开始放牛、砍柴的农家子弟,后来正是沿着这条乡间小路外出求学,走出大山,走向城市的。

而那条清澈见底,儿时夏日里一天到晚泡着,大洲上看牛放过浪、捉过迷藏、刨过乌龟蛋,对门江滩上玩过漂流,黑岩流炸鱼打过“泌子”,大水田划过竹排、扯过兰丝,老虎岩上跳过水,独岩滩上捡过螺丝的那条河,正是一丁先生一家当初横遭放逐、暗夜潜行、舍舟登岸的那条河。

只是那条路、那条河,如今多少有一点物是人非。那条河,早已经在近十余年间作了巫水电站梯级开发,被几座大坝拦断为几截,无法再从洪江到绥宁全程通航,亦不复看得见河中隔一段即可见的浪子滩、金龙滩等险滩峡谷,再也看不见大洲、三洲等天然沙洲。甚至库区淹没的水面下,再也寻不见原先这条河的任何有生趣的景致。就连望东村口、我家门前河中那座小山样硕大无比、形状酷似“牛屁股”的大石头,因有“高人”指点,谬云此物暗喻了“戳牛屁眼”而导致全村长时间只出“农兀子”、不出读书人,我父亲一气之下拿水泥将牛屁眼永久性封住,我家连续出了几名大学生之后不久,也因金龙滩电站库区蓄水而淹没在水下去了。

那条沿河小路,也在巫水断航后沿岸乡民们经历了一番肩挑手提出行不便的困顿后,先后淹没在一截截新修的公路下面,随着若水至翁江高等级省道将于年内通车,巫水沿河公路至此将可以实现全线贯通,据说届时还将打造旨在提升旅游配套设施的洪江至高椅沿河风光带,神秘的巫水画廊将以全新的面貌展示在世人面前。

只是,旧时的回忆犹在,昔日的风景却已不再。乡关渐远,故地难寻。剩下的,空余一丝惆怅,唯有闭眼回望。下次陪一丁先生重访的,或许早已并不完全是原来的那个故乡了罢!

大约十年前,我在《月光楼旧事》一文中,凭借记忆中我那逝去多年、活了一百零二岁的外曾祖母在世时对我唠叨所听来的只言片语,我用最平实的文字,记载了高椅月光楼里、我外祖母的娘屋杨家、一个平凡家族的百年兴衰,其中亦不乏对巫水岸边那些生活场景的描写,包括对一些特殊时代往事的回望,我的初衷是真实还原那些发生在这片土地上的人和事,还原那些貌似波澜不惊的巫水岸边乡村往事表象覆盖下真实的湘西故事、湘西历史,自然地表达我对于这些人事的爬梳、理解和反思。惜乎文笔略显稚嫩,思考亦欠深刻。近年来也很想写一写包括我自己年少时耳闻目睹过的那些人、那些事,却不知从何下笔,再也难以成文,似乎那些平常乡民、乡野琐事,再也无法通过我的文字得登大雅之堂。

读了《半界赋》一文,不禁有一种醍醐灌顶的顿悟。那些通过高古典雅的古汉语文字描述出来的经历,那些勾起我回忆和思考的细节,如同放电影一般在我脑海中闪现,是如此使人温暖、让人动容……

我坚信,好的文字总是扎根于作者曾经生活过的土地或者所熟悉的人事。沈从文的湘西如是,莫言的高密东乡亦如是。当岁月沉淀已久,作家就会自觉或不自觉地将讲述故事、描述场景的地点投放到自己最初生活的地方。而巫水流域,正是这样一个应该诞生乡土作家群体的地方。

所谓一方水土养一方人,我相信巫水岸边不仅盛产皮肤白嫩、软言细语、性情温柔的妹(音:duo),也同样是盛产文学的地方。

(2019年2月18日草成于湖南怀化)

附:【作者简介】

姚祖军,1975年12月生,湖南省会同县若水镇望东村人。少时常年畅游于巫水碧波荡漾之泽,流连于雪峰山密林苍翠之野。六岁即开始放牛,其后参加过砍柴、栽田、打谷等艰苦劳动。1999年大学毕业后,经公开考试选拔到农村基层工作锻炼二年,先后在村、镇、县、市四级基层组织、党政机关工作,曾任中共会同县委政研室主任、怀化高新区纪检监察室主任,现任怀化高新区管委会主任助理、怀化市医药健康产业园建设指挥部副指挥长。

学生时代即酷爱阅读,长于写作、演讲。参加工作后,十余年时间担负领导决策参谋,文稿起草、审核工作,曾先后在《人民日报》、《领导科学》、《民族论坛》等刊物发表过多篇理论和调研文章。工作余暇,偶以文墨自娱,其中《月光楼旧事》、《那时青春吐芳华》等篇颇受读者好评。(本文图片均来自洪江人公众号)