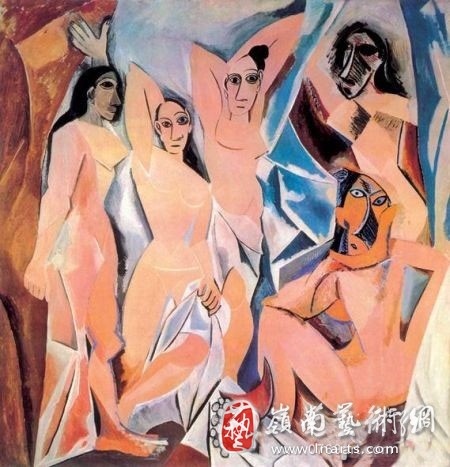

毕加索描绘的阿维尼翁妓院

在当今的艺术里,性占有的份量太少了。

回首现代主义和20世纪的艺术,解放肉体一直是一个重点,在文学这一领域,我们有D H 劳伦斯,从禁欲土壤里诞生出的放纵之爱,有James Joyce,这位维多利亚时代最后幸存者,不羁的描述着对Leopold Bloom的内衣有关的幻想。这两个人交相辉映,带头冲破了被固守多年的“肉体禁锢”的藩篱。

在艺术这块领地里,大批的超现实主义画家在画面里供认了他们不能用言语表达的情欲,而现代派大师毕加索则描绘了阿维德阿维尼翁的妓院场景。

即使在古典音乐里,也有一种感官高潮之后释放的潜流,这不是我一个人杜撰出来的,人们知道这一点是从Melinda Gebbie 和Alan Moore的喜剧故事Lost Girl里,里面有这样的描述,在Stravinsky的春之祭首演的那天晚上,一个纵情声色的故事也上演了。

我不是说我们从现在的作品里一点都感觉不到诱惑,Philip Glass的音乐和Richard Serra的装置都曾经让不少人感觉到了这一点,但总的来看,在我们这个时代的前卫作品里,好像都有些性冷淡,和我们的那些现代派的先行者比起来?

有一个原因是,20世纪20年代,性才刚刚开始摆脱禁锢,而今天,我们已经身处一个高度发展的商品社会,其他各样的精神和心理问题层出不穷,性似乎已经从主要矛盾变成了次要矛盾。根据这一思路,如果说现代派时期的性还属于颠覆破坏的范畴的话,那么,今天对这个问题的表达更容易被视为平庸。

当然,这不是我写这篇文章想要得到的结论。我想说的是,我们每个人都是这件事情的亲身体验者,我们知道,和以往一样,性仍然是非常有趣的一件事情,肯定不比毕加索时代的人们感受到的要少。

既然是这样,那我们可不可以这样说,现在的艺术家们还没有找到打开我们这些现代灯具的开关?

批评界人士总是为这些事情忧心忡忡:为什么人们会去看一部恐怖电影,而不是去看那些伟大的电影,为什么人们宁愿去读垃圾杂志,而不是去读一本名著,为什么人们去听那些可怕像噪音似的摇滚,而不是去听巴赫的音乐。

只有笨蛋才想不明白这些问题——这都是因为性。

如果那些高级的艺术想要获得我们更多的注意力,显然,它们需要加入更多的性,来把我们体内的那个开关打开。