段正渠《夏日黄河》130×180cm 2000年

时间:2012年2月16日

地点:首都师范大学段正渠工作室

殷双喜(以下简称“殷”):很高兴今天能在您的画室一起聊天。来之前我一直在想,应该怎么形容咱们之间的关系,应该叫做“熟悉的陌生人”,还是“陌生的熟悉人”。因为,要说“熟悉”,我和你一起渡过了青年时代;要说“不熟悉”,自从你到北京后,由于工作繁忙我们便很少有机会见面了。

近二三十年来,国内社会环境和文化环境都发生了巨大变化,这种变化作用在每个人身上,势必会影响到艺术创作。但我觉得,不论外在环境怎样变,我们这一代人心中的理想和坚持却始终没变,理想主义在我们心中的烙印实在太深刻了。年轻时我们谁也无法预料人生会有怎样的际遇,各自的艺术创作又会沿着怎样的轨迹发展,当年在河南我们曾一起为了艺术而奋斗,之后同样还是为了艺术,同窗好友们离开家乡来到北京发展,有了各自的创作之路。所以说,“熟悉”是因为对老朋友的熟悉,“陌生”则来自于你艺术创作上的变化。由此我想问问,当你回顾自己这几十年的创作之路时,会有怎样的感受?对于当年所抱定的艺术理想以及之后所发生的一系列发展和变化,又有着怎样的评价和思考?

段正渠(以下简称“段”):老实说,我平时很少专门去琢磨这些年自己究竟发生了什么变化。在日常教学中,我经常会向学生展示自己历年的作品,这也给了我一个重新审视作品的机会,不得不承认,其中确实存在一些变化。应该说,1991年和段建伟一起在中央美术学院举办画展之前,我还一直处于摸索阶段,这之后的作品在题材上才基本定了型,就是以表现陕北农村的风土人情为主。八十年代后期创作的《山歌》、《红崖圪岔山曲曲》等,与之前的作品确实存在着一些差异,这些变化集中体现在形式和内容上,但是这并不是我刻意追求所导致的,而是随着时间的流逝和人生阅历的增加,在不知不觉中产生的。

我认为,变化首先源于自己对生活和艺术的理解力和判断力的增强,同时也源于自身艺术技巧的提升,这使我在表现原本比较吃力的内容时,能够逐渐变得游刃有余。面对创作问题,我始终秉持一种顺其自然的态度,从不会刻意迎合什么,有时我也会尝试对自己的作品做一些调整,希望能有所突破,但是这些调整首先必须是能够被自己认可和接受的。从内心来讲,这么多年我依然坚持着当年的创作方向,技巧虽然在不断改进,但心里始终无法割舍对土地和农民的情感,还是乐于去表现那些隐藏在质朴之中的美与崇高。现在对陕北太过熟悉了,少了一些新鲜感,激情和冲动淡了,但眷恋和牵挂却加深了。在创作的时候,我时常会陶醉在回忆里,会回想起自己初次踏上黄土高原时所感受到的那份震撼,回想起贫瘠的土地和高亢的信天游。

殷:总结你之前的创作历程,我们会发现有许多重要的节点,譬如考入广州美院,之后在1989年第一次参加全国美展、1991年在中央美术学院举办油画展等等,这些重要的事件对你来说有什么样的意义?

段:可以说,在1979年考入广州美术学院油画系之前,我所能接触到的大都是俄罗斯绘画的印刷品,因此我作品中在画面处理上特别偏重灰色。到广州美院之后受环境的影响,作品中的色彩逐渐变得丰富起来,色调更加明快了。刚毕业的那几年,我仍然坚持这种强调色彩的风格,直到我第一次去陕北。在那里,我发现之前使用的方法不能很好的表达我的内心情感和精神追求。此后,我试图追求一种更为单纯的表现方法,开始以一种近似素描的手法进行创作,画面色彩从浓烈转为轻快,从单纯的追求形式感转为着重发掘作品内涵,可以说这是我艺术生涯里的一个重要节点。1991年,我和段建伟一起在中央美术学院举办了油画展,展出了《亲嘴》、《火堆》、《走西口》等等一共18幅作品,这次展览所造成的影响是我始料未及的,为以后的创作道路指明了方向,同时无形之中也给我带来了很大的激励和鼓舞。由此我认定了粗犷的绘画风格,一直在摸索怎样通过黑色的轮廓线和厚重的色块来表现我想要传达的内在张力和生命感。

殷:在我看来,影响艺术家成长的主要因素有两点,一个是地理人文,另一个就是艺术史。你的作品中最常见的就是黄土高原上的人物形象和生活场景,选择这些内容,是否和你儿时的生活经历和成长环境有关?

段:这种联系是必然的。我生长在农村,那里充满了我儿时的回忆,我的理想也是从那里生发出来的。我对土地和农民有着一种天然的感情,所以当我第一次踏上黄土高原的时候,就感到了一种莫名的亲切感,发现在陕北的风土人情中极大地蕴藏着我想要表现的和值得我表现的东西,只有通过画笔才能表达出心中那份感动和震撼,苍茫、贫瘠的土地,嘹亮、高亢的信天游,还有农民眼中的朴实善良和对生活的憧憬,化成一种无形的力量推动着我去创作。

我之前常说“回到画室只要一打开录音,我就浑身激动,往画布前一站画就自然出来了”。意思就是,我只是通过自己的视角试图去表现真实的农村生活。这种“真实”区别于为表现“苦难、抗争”等主题而刻意夸大农村生活的艰辛和贫寒,更不同于仅仅为了强调批判性就通过奚落和挖苦塑造出扭曲、麻木的农民形象。我所表现的一景一物,都是在还原我眼中最本真的生命形态,不论是粗犷的画面语言还是质朴的人物造型,都是为了表达我在陕北所体会到的深沉情感。

我通过可感知的具体形象去传达这种跨越时间和空间的情感,同时努力为欣赏者提供体悟这种情感的切入点——农民形象,这些农民形象所要传达的不是个性,而是共性。因此,在创作时我不会拘泥于某个人物具体、细微的表情,而是通过截取一些日常劳动和生活场景来表现那些曾经打动我的瞬间,《山歌》、《红崖圪岔山曲曲》、《走西口》、《东方红》、《兰花花》等作品都是这样产生的。无论是引吭高歌、疾走奔跑、捕获河鱼,或是围炉夜话,这些具体的人物和场景中所承载的,是陕北农民的集体形象。我希望欣赏者能从我的笔触和色彩中,呼吸到黄土高原的泥土气息,体会到陕北生活的欢乐和艰辛。

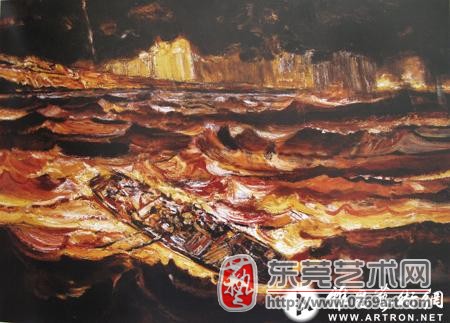

段正渠《黄河船夫》115×180cm 2003年

殷:的确,这种情感在你的作品里充分的体现出来了,同时也成为你作品打动人心的因素之一。你笔下的陕北大地以黑色与深褐色作为主调,辅之以小面积的白色和黄色,厚重而又饱满。很多画家在创作之初,就一直在摸索和尝试不同的风格,从艺术史中去寻找符合自己精神气质的创作方式,但仅仅在艺术史中寻求方向是不够的,唯有将地理人文和艺术史结合起来才能赋予作品更深层次的意义和情感。我个人觉得,中国油画缺乏的就是学习的能力和决心,仅仅在风格和语汇上摹仿别人的色彩、笔触或构成方式这些表层的东西,是学不到真东西的。这又牵扯到艺术家在成长过程中如何去面对自我这个问题。

段:年轻时难免会在不同的风格类型之间徘徊不定,通过探索和实践才能找到什么是真正适合自己的东西。我曾一度专注于研究鲁奥的绘画语言,也尝试过波提切利和马蒂斯的风格,直到1987年创作出《山歌》,我才坚定地选择了这种适合自己的道路。我试图将鲁奥作品中的厚重和肃穆感与黄土高原的风土人情相结合,为这种表现主义的语言形式找到与之契合的表现内容。《山歌》无论从选题上还是表现手法上,都可以算作我创作道路中的重要转折,在这幅作品里我突出了人物形象的造型意味,选择了一种凝重甚至略显粗糙的黑色轮廓线,使用厚重、清晰的笔触施以大面积的黑色和棕色,通过营造肌理感,创造出一种强烈的视觉触感和触觉质感,以这样的画面语言塑造出我心目中典型的陕北汉子的形象。

殷:学习和借鉴的确是帮助艺术家成长的重要方法,但是在学习之外也必须寻找自己独特的风格特征。记得韦启美先生曾经讲过:“画家学习的过程中像某一位画家不可怕。学习本身就是一种能力,但更重要的是要能长出自己的东西”。画家在临摹作品时不应该只局限于形式,仅仅专注于表层的技法往往会阻碍他的发展。我觉得还是要潜心研究作品背后所要传达的画家的价值观、精神气质以及人文关怀。我们中国人常说“不破不立”,那么你又是怎样打破鲁奥式的限制,从而发展出自己的风格的呢?

段:我向来反对“拿来主义”。自1990年以来,我一直在努力减弱鲁奥对我的影响,开始思考如何摆脱鲁奥式的绘画体系,转而将他作品里的厚重感和人文精神与中国农村的现实生活结合。于是,我开始弱化画面中黑色的线条,而尝试将轮廓线和人物形象糅合在一起,结构上也有了一些抽象化的趋势,通过营造明亮的画面感、厚重饱满的色彩和夸张的人物造型,来传达我所感受到的生命本身的张力。

殷:没错,你的作品不能简单地用“漂亮”来形容,每次看到你的作品都会被深深地感染和吸引。在你的画面中,早期所表现的基本都是一个独立的人物,或者头像的特写。这个人顶天立地,占据了整个画面空间,甚至还会部分滑出这个空间。你当时这样去创作是出于什么样的考虑?

段:我觉得,这还是起源于我对陕北的印象和感受,那里的一切都是那么简单、明快,那种“纯粹”能够直击人的心灵,面对一望无际的黄土高原和朴实憨厚的陕北汉子,一切修饰都显得多余和累赘。为此我尽可能简化色彩、造型和构图,弱化背景对画面的影响,将视线集中在人物的面部或者肢体语言上,许多表现陕北农民唱信天游的作品都简化或者回避了对背景的刻画,或者可以说我将人物从真实的环境背景中抽离了出来,而专注于表现人物引吭高歌沉醉其中的瞬间。但是人们仍然能够从黑、棕、黄的色彩和起伏绵延的线条中,感觉到我所表现的是黄土高原的风土和陕北汉子的情怀。信天游的高亢洪亮唱出了陕北农民心中的刚毅和沉郁,而朴拙简练的构图和造型则画出了我心里的黄土高原的苍凉和凝重。

殷:你所追求的“简洁”,也可以说是一种“开门见山”。这就不得不说当时的文化大背景,1989年“中国现代艺术大展”给中国的艺术界带了很大的影响。不仅对“八五新潮”进行了全面的回顾,也预示了九十年代当代艺术的发展倾向,中国绘画特别是油画,在此后的几年里有了很大的变化。89年之前,中国绘画在艺术语言方面的研究,其实是在努力地借鉴西方模式,却忽略了与中国本土文化的对接,或者说这种结合还不够深入。当时的艺术家都抱着强烈的革新、变革的愿望,追求所谓的“前卫”,但是对于什么是前卫、艺术又该怎样表现前卫精神,却没有明确的认识。随着国内艺术市场的兴起,一部分艺术家转为面向市场进行创作,而像你这样能够几十年如一日,始终从黄土高原的泥土里汲取创作的养分,是十分难得的。我想着这是源自你回归质朴的艺术理想,或者也可以说是回归原始的创作思路。

记得你曾告诉过我你从陕北民歌中感受到了震撼的生命力,在陕北老乡们唱歌要唱到天亮,前半夜的歌都很平淡,到了后半夜唱“酸曲儿”,意味就出来了,有几次你都听哭了。这也就引发了我的另一个问题,这么多年来你的作品中十有八九的背景都是又暗又重的,这是出于什么样的原因?这种标志性的背景是不是包含着很强的主观色彩?

段:记得我第一次去陕北,在米脂老乡家里天天画画。刚开始画的也是蓝天白云,但是把画钉在墙上仔细琢磨后,就觉得似乎哪里不对劲。纯净清澈的天空能给人一种涤荡心灵的感觉,确实非常值得表现。但是我总感觉那种过于明亮的色彩,表现出的始终不是我心中的黄土高原的形象,我从中找不到情感的寄托。直到我听到老乡唱起陕北民歌,其实一开始根本听不懂老乡唱的是什么,但曲调充满沧桑和悲凉,我确实能感受到他们那种情感,非常感人。在我听来,这种“酸曲儿”里有着一种浓黑、厚重的情感色彩,它唱出了陕北人对爱情、对生活、对生命的一种执着和追求。这时我才明白,真正能代表黄土高原的颜色,应该是一种肃穆、庄重而又纯粹的颜色。黑色恰好能表达那种神秘、厚重、苍茫的感觉,黑色本身就代表着一种沉重,能渲染出沉闷、压抑的氛围,往往能使人联想到时光的流转和生命的轮替,它就是我的语言。也可以从另一个角度解释这种颜色,黑色带有一种神秘和不确定性,而黄土高原的土地上本身就凝聚着巨大的力量、包含着无限的可能。这种可能性,最集中的体现就是陕北农民的执着、不屈和乐观。在我眼里,黄土高原是一片孕育希望的土地,所以我用黑色隐喻这种的内在的生命力。

殷:你作品中对背景的刻画含有某种主观性,可以看作是你个人情感的象征。在有些作品中人物和环境已经很有机的融合在一起,实际上形成了一种相互呼应的关系,而不再是孤立存在的。我记得,有一首歌叫《抬头望见北斗星》,那里面有一句歌词:“迷路时想你有方向,黑夜里想你照路程”。我觉得你的画有两个比较明显的特点:第一,都画的是夜晚或者是黄昏。第二,所有的人物都被某种光照亮,有的也许是阳光或者月光,还有的是灯光或者火光,光源有时不是确定的,但光就那样耀眼的存在着。这是出于怎样的考虑?

段:从实际来讲,这样比较容易组织画面。有了光以后画面就相对好组织,可以通过那种明暗关系来处理结构,光可以帮助你处理轮廓和形象,营造一种整体性的画面效果。但我笔下的这种明暗关系,所秉承的并不是西方的那种客观的光,这些光仍然是带有某种主观性。如果使用平光,那么我眼里所见之物就要样样都表现出来,画面就过分的细致、琐碎了。此外,我用大量的火光、灯光和烛光来把人照亮,不仅是为了营造视觉效果,也是为了传达那种富有生命力的呐喊。

殷:那么火呢?为什么很多作品中都有火?

段:我经常在冬天去陕北,冬夜里的火光给我带来了温暖感觉。火能给人提供一种安全感,同时火的意味也很深长。在佛教中,世界万物甚至人的身体都是由地、水、火、风和合而成的,火不仅代表着温暖,也代表了宇宙的本源。我曾经画过很多表现陕北农村生活场景的作品,譬如《节日》、《腊月》、《手电》等等,其实这些作品想传达的,是人性中对“美”的最原始的追求和向往,这些东西不会因一时一地的局限而消亡。画面中那些在深夜里被“光”照亮的男女,实际上照亮他们的是源自他们自身的光芒。从画面角度来讲,无论是节日里的火焰,还是窑洞里温情的油灯,或者是雪夜里的炭火,都是为了营造出明与暗、冷与暖、动与静的对比。光和灯或者是其他照亮人物的光,所寄托的都是某种需求、某种期待、某种向往和某种反思,这都是都市文化和流行文化无从考量的情感和心境。有时候我甚至想,究竟是“光”照亮了人物,还是人物照亮了“光”。

殷:你近年来创作了一系列以“黄河”和“大鱼”为题材的作品。但是,你的船和水都不是对现实生活的再现。

段:创作《黄河》和《黄河鲤鱼》这一系列作品,其实可以说是我对自己的一次挑战。因为之前我创作的作品大都是一些静态的形象,画的多了反而开始觉得受到了某种束缚和限制。因此我开始尝试新的表现内容,突破形体比例、结构等因素给我带来的局限感,以一种流动的笔触去表现动态事物。同时题材和内容的转换,也为我赢得更加宽广而自由的创作空间,在这些动态的视觉意象里,我又重新寻找到了创作激情的迸发点。还记得《黄河大合唱》里《船夫曲》有一句对黄河的描写:“乌云啊,遮满天。波涛啊,高如山。”可以说,我在画黄河的时候,不再拘泥于表现性或抽象性的创作形式,因此画面中的景物表现的更为随性一些。我专注于表现黄河水的汹涌澎湃,渡船往往被弱化成了一些含混抽象的线,或者把他们表现成了一种自然礼赞诗篇中的“画外音”。老实说,在亲眼见到黄河之前,我无法想象出黄河水波涛肆虐的景象,当真的置身于其中时,才理解什么是“惊涛澎湃,掀起万丈狂澜,浊流婉转,结成九曲连环”。我开始由衷的钦佩那些船工,因为他们直面的是大自然最为暴虐的一面,等待他们的只有生与死的考验。所以,我将关注的焦点重新锁定在了人物上。在作品里我把视点拉的更近了一些,突出了人物的神态和动作,通过对肌理的塑造表现出那种深藏在肌肤之下的力量感和炙热的生命活力。

殷:你的画面中充满了叠加的笔触、穿插性的线条和厚重的色块,这三者并不孤立,而是形成了一种奇妙的、看似偶发的凝结。苏珊·朗格说过:“艺术品本质上就是一种表现情感的形式,它们所以表现的正是人类情感的本质”,而你作品中强烈的情感恰恰印证了这一点。你的情感使得造型充满了厚重而深刻的激荡感,这种随时会迸发出来的激荡感又和画面构图中的稳定性形成了比对,产生了极强的张力。大家都说你是一个表现主义者,但我觉得你的作品中还具备某种程度的象征意味,这些船工,可以理解为是对人的力量与大自然的一种关系的体现。一般我们评论一个画家,往往说他是人物画家、风景画家或者静物画家,但是在你的画里人物、风景、静物其实是一体的,你都把它们糅合到了一起。

在这里我发现了一个有趣的现象,就是你画里黄河鲤鱼的体积越画越大,从一个人就可以双手抓住,到几个人勉强才能扛住,这种夸张和变形有什么样的含义?

段:如果说,黄河和船工还是在写实的基础上进行的表现的话,那么巨大的鲤鱼确实是源自传说和想象,可以说是我的一种象征性的演绎。鱼在我们的传统文化中是一种吉祥的符号,“年年有余”、“鱼跃龙门”都是些美好的寓意。民间美术里有很多“鲤鱼戏莲”、“童子抱鱼”的图案,这也是表达一种美好的期许。这固然是一方面,但是我所表现的“鱼”,也许还有着其他含义。在我的画里,背负鲤鱼的人们脸上有着最质朴的笑容,他们因为收获而喜悦,这种感情是纯真、动人的,甚至是我一直以来所向往的。从另一个角度来看,我用红色表现鲤鱼的形象,恰如伊甸园中苹果的“红”,同样艳丽、诱人使人垂涎。我们常说“人欲无穷”,我画里那些越来越大的鲤鱼,实际上也是在试图以一种符号来象征人的欲望,人们怀抱鲤鱼的那一瞬间,很难说究竟是“欢乐的结局”还是“沉重的开端”。

殷:老实说,你笔下的人物并不是符合西方学院派的人体框架和结构比例,但都有一种鲜明的英雄气概,虽然都是些普通人,但英雄般的气质却成为了特征。这或许源自我们这一代人的“英雄情结”,其实你画他们,就是在画自己。时代变了,英雄的标准虽然不同了,但是我们所崇尚的那种坚定、那种执着和那种生命的迸发,却始终没变。你画中的人物都采用了金字塔式的造型,以这种非常稳固的结构“钉”在土地上,给人一种坚定、稳固的纪念碑似的感觉。其实,这些人究竟是工人还是农民已经不重要了,重要的是他们是顶天立地的、大写的“人”。这一点你又是怎样思考的?

段:有人曾说英雄的时代已经过去了,我却不这么想。因为人始终需要一种超越感,所以我曾经写过:“我希望自己是一个梁山好汉,百折不挠、所向无敌,冥冥之中杀它个痛快淋漓”这样的句子。或许是因为骨子里带着那么点豪侠气概,我乐于去表现陕北汉子那种顽强的生存意志。努力通过悲怆的基调,在沉闷和压抑的环境氛围下,通过外在的压迫感使人物发出高亢的呐喊,这种喊声必然是震彻人心的。在我心里,英雄必然来自于平凡生活,他们就是一群和我们一样的普通人,或者说他们就是我们每一个人。但是英雄的命运又往往具有悲剧色彩,他们不可避免的会遭遇挫折和磨难,但是他们合理的愿望、理想和激情又预示着必将来临的成功。所以我画的人物,是双腿分岔的站立着的,下半身形成一种三角形的稳定结构,正如您所说构成了一个“人”字。我希望通过这种顶天立地的人物形象和拙涩、粗犷的笔触,表达出了一种英雄式的悲壮。不同于某种宿命式的悲鸣与咏叹,我所要表达的是不屈、乐观与昂扬,这也体现了我对“人”的标准的理解。我始终相信,英雄情结是一种可以跨越时代的精神力量。

殷:的确,你的人物也可以理解为是一种符号化的形象,从艺术语言的层面上形成了一种稳定的格局。听说你仍然会回到陕北写生,时下对于创作有两种说法:有一种说法是“‘下去’深入生活”,还有一种说法“生活就在生活中”,那么你是如何看待创作和写生的问题的?

段:我每年都会带学生出去写生,因为写生既是一种传统的创作方式,也是一种重要的教学方法。写生能够促使艺术家更深刻的去认识和理解事物,在写生时画家会更为客观和深入的分析所看到的对象,包括它的形状、结构、色彩、环境等等,写生的过程中这种研究和思考会得到反复的确认和强化。去陕北写生对我而言是有着特殊意义的,写生不仅仅只是去捕捉和描绘陕北的风土人情,而是我就在那里和那里的人一起过着那样的生活,当我站在那片土地上时,即便手中没有笔,但写生已经开始了,这是一种宝贵的体验。艺术创作强调情感和体验,写生也好、创作也好,最后反映在作品中的,一定是一种更为直观的、更有说服力的东西。

殷:写生会给作品带来差异化,如果只一味强调自身的内心体验去处理脱离现实的东西,反而会使作品同质化。苏东坡曾经在《与侄书》里谈过写文章的境界:“少小时须令气象峥嵘,彩色绚烂。渐老渐熟,乃造平淡”。意思是人在年轻的时候创作往往只追求表面的、华丽炫目的东西,到中年的时候反而越来越想要追求简单、平淡的东西了。这种简单的东西并不平淡,而是“绚烂之极,归于平淡”。你最近的作品有了一种去技术化的趋势,转向表现一种很执着却有些笨拙的东西,这是不是一种人到中年心境的变化在绘画中的反映?

段:画里依然再讨论人和自然的关系,但是处理画面的方法往往更轻松一些,回忆的成分和神秘的东西增多了。我一直都在试图从再平凡不过的乡土气息里,捕捉一种深邃的历史感。把我的人生经历和体验与观念、情感结合,人的一生或许只是宇宙的一次呼吸,它如此短暂。所以从黑色中,我所表达的人用有限的一生去面对无限的空间和时间时,所体会到那种渺小、无助和迷茫,以及内心深处难以名状的恐惧感。其实,早在1994年我就曾经“观念”过一次,画过一幅表现陕北榆林风貌的风景画,叫做《英雄远去》。以鸟瞰式的视角,总结了我的英雄情结以及对历史的吊唁,可以说是与西方表现主义的碰撞与融汇。一直以来我都非常喜欢新表现主义,渐渐的开始将这种风格引入我的创作之中,强调绘画过程中情感的突发性,以及创作的即兴性。我现在正在进行一种调整,厚重感已经不是我所关注的重点了,有可能会去尝试追求一种更神秘的东西,一些基本的创作原则我会始终坚持,其他的就继续摸索下去吧。

殷:好的,谢谢您接受我今天的采访,和我一起畅谈这些年来的心路历程。访谈即将结束,我想在此概括一下我对段正渠本人及其艺术创作的认识。

我和段正渠是老乡和挚友,共同见证了彼此的奋斗过程。段正渠从最早学习舞台美术,到后来考入广州美术学院,直至1999年开辗转来到北京任教,这些年曾经品尝过别人无从体会的艰辛,一路走来不知经历多少风雨。他生性直率、为人真诚,多少年来一直乡音未改,他经常笑言自己的作品“土气”,但正是这种“土气”形成了他作品中蓬勃的生命力。

段正渠的作品,无论是绘画还是写作都质朴大气、简洁明快。画面色彩浓重深厚,几乎归于原色,作品的题目也简单直白,从来不会故弄玄虚,可谓是其画如人。段正渠的文字也是朴质厚重,感人至深的,他曾经写道:“多少年之后,在北方乡间,在陕北高原,在麻黄梁的窑洞中,在坍塌风蚀了的古城遗址上,在奔流不息的大河边,在信天游凄厉的歌声里,我终于找到了表达我情感的契合点,终于弄明白一直以来冥冥之中我被什么所迷恋。这时,我终于可以说:我在画着我自己”。这篇洋洋洒洒的文字曾深深打动了我。

“我在画着我自己”,多么意味深长的内心独白。他是一个深沉的观察者,一直坚持用一颗“赤子之心”去体悟、去品味、去表现那只属于他的黄土高原。他对生活的体验方式是细腻而深刻的,能够将创作的触角深入到每个人的情感深处,苍凉、压抑与苦涩之间表达的是一种温暖和激情。他用豪放的笔触去描绘陕北农民的生活与情感,其作品有别于80年代初期的“乡土现实主义”油画,而是以一种“吟唱”的方式,娓娓道出了对陕北、对乡村、对农民的深情与关照,这超越了以往对农民形象的客观描摹,以表现性的语汇纵情吼出了画布上的“信天游”,其中寄托的是对土地和人性本真的深深眷恋,可以说,他笔下的天真懵懂的孩子或粗放豪迈的汉子,其实都是他自身的投射——而那片黄土高原,正是段正渠心中的一片净土,也是他的心灵归宿。在这片高原上,段正渠唱出了他心中那种原始的生命冲动,歌声激情澎湃,呐喊振聋发聩。