(一)德国画家荷尔拜因的一副画曾给我留下非常奇特的印象,那就是他创作于1533年的《使节》。这幅等身大小的双人肖像,左边是当时的法国驻伦敦大使丹德威尔,右边是赛鲁威主教。两人中间的静物体现着他们在音乐、天文、地理方面的博学,还有一本路德教派赞美诗。与普通肖像画不同的是,画面左下角出人意外地插入一个拉扁的骷髅头骨,像一把长剑,又似一条鲨鱼。只有当观众站在画面的侧方,这个突兀怪异的图形才会变成一个比例适中的头骨,让我们在平静中感到不安与不祥。这正是作者利用不同维度空间在同一画面上的共生所达到的艺术效果。《使节》在古典画中是一幅极具前卫与前瞻性的作品。

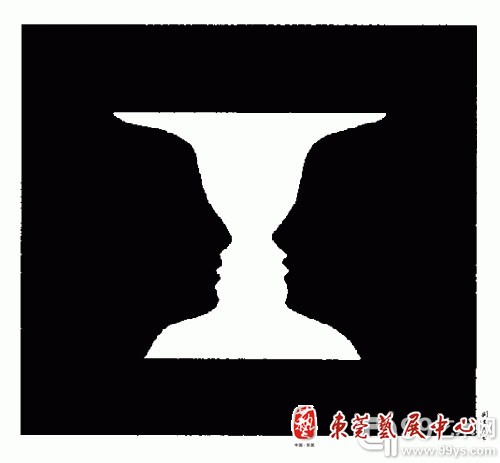

在现代绘画与设计中,图像的共生早已被广泛应用,在艺术院校的基础教学中,对共生图形、翻转图形、双关图形的认知和训练是必修课之一。大家在很多书上见到的,一个杯子与两个侧面头像的共生;少女与老太婆在一个图像中的共生。这种反逻辑的艺术教学直接受到萨尔瓦多-达利的影响。

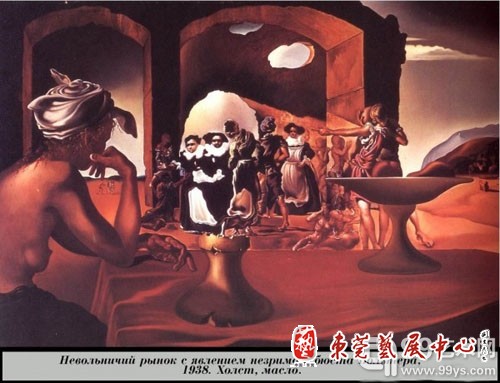

20世纪超现实主义绘画大师达利是一个将共生图形运用到极致的怪才。在他的偏执狂般的临界状态里,雕塑肖像变成了风景:山洞、远山、湖水、瀑布、人物,最著名的是伏尔泰的头像变成了两个女人;几个裸体模特组成一个骷髅,海面像桌布一样被掀起一个角,还有他的大嘴唇沙发。达利的作品里充斥着希区柯克式的荒诞与浪漫,现实世界与潜意识空间的共治,魔术般的玄奇与惊悚,无不是通过图像这一载体功能的拓展来实现的。一形多像,一像多意,让一个有限的二维空间变得无限丰富。达利在自己的回忆录中描述着他出生前几分钟的各种感受,并毫不谦虚地说“一个天才降生了”。达利的确是一个不可多得的天才,但他并非前无古人,后无来者。有一个人才华与他不相上下,境界让他望尘莫及,这个人就是八大山人。

(二)八大山人(1624——1705),中国绘画史上的一个奇迹。他是明代皇族后裔,明亡后出家为僧,曾给自己起过一连串奇怪的名字:雪个、驴汉、屋驴、驴屋驴。这里面没什么逻辑,也许只为自娱自嘲。而“八大”之号是他晚年改的,因为读了《八大人圆觉经》,“四方四隅,皆我为大,而无大于我也”。他将四字连写,类似“哭之”、“笑之”字意,形成一个哭笑不得的形象。现在网络上常用的“囧”字,与“八大山人”连写有些相像。他的名字就是一张脸,是文字与文字的共生,也是文字与图像的巧妙共生。

后人称八大的画“怪伟豪雄、淋漓奇古、苍劲圆晬”。在美术史上,有不少取法于八大而成大器者:像吴昌硕、陈师曾、齐白石、潘天寿、张大千、李苦禅等。在这里,我们要探讨的是他艺术语言的当代性。美术史家按时间把艺术分为传统的、现代的、当代的,按文化类别分为东西方,又冠以国别和流派。而八大无疑超越了传统与当代,超越了东西方文化的障碍。他的“无碍”与他出家为僧的经历有关,作画成了他禅修的方式,也是他实现超凡入圣的法门。

如果我们仔细赏读八大山人的作品,会发现在他的画作中,有近一半的画面含有共生图像。其中最多的是山石与人物的共生。例如:在他绘画的萌芽期(34岁—56岁),《传綮写生》中,图像共生已见端倪,《玲珑石》是一个张嘴的骷髅,很像蒙克的作品《呐喊》。在他的另一幅《杂画》中,也很好地利用了假山石的空洞,一个洞是酒壶,另一洞是方形酒盏。那个时期他的画法还有徐渭的影子,虽已初现自己的画风,但用笔较拘束。

广东省博物馆收藏的一幅八大山人《竹石图》,这幅画与真人等高。画的哪里是石头,分明就是一幅人物肖像,是缓缓前行的达摩祖师。头部和衣服界限分明,额头、眼睛、鼻子、胡子,也有非常具体的造型。这幅画已显现出八大绘画风格的自由和完美,凝重、洗练、朗润、雄浑、朴茂、静谧,空灵。一块普通的石头在他的世界里获得了智慧和生命。

上海博物馆收藏的一幅《鱼鸟图》和天津历史博物馆收藏的《鱼鸟图》运用了同一构图,只是前者水里有两条鱼,后者一条鱼。从画面左边探进来的山石上都停着一只鸟,前者傲视天空,而水里的鱼极力将眼睛上翻,似乎要和鸟说话。后者,这只鸟低头朝水中的鱼鸣叫,鱼也正向它游去。除了鱼和鸟的妙趣外,前者的山石呈现出一个侧面佛像,平静地望着水中之鱼;后者的山石呈现出的是一个侧面罗汉头像,表情依然平静。画面构成了三者的意趣关系,动物与动物在沟通,静物与动物也在沟通。这两幅画创作于八大绘画风格的成熟期(66岁—80岁),达到了“山是山非山,水是水非水”的境界,迷惑的人看山就是山,了悟的人从山中看到佛,从任何一处景观都能体会到佛境与禅意。

八大1699年创作的《秋花危石图》更加明显地运用了图像共生法。一个“秋”字,逢霜之相,一个“危”字,逼迫之相。在画面中,石头是一个巨大的侧拉变形的人头像,像从透镜中看到的,有几分ET的感觉。人物的眉弓、颧骨、下巴轮廓分明,脖子倾斜,下巴压迫着那朵枯萎的花。

八大创作于1697年的《河上花图》,我们能轻松地从画面中找出三四个和尚。其中一个是他画中常见的达摩形象,尖尖的额头,突出的颧骨,几笔竹叶构成了低垂的睫毛和胡子。他隐在画中,闭目内观。意趣之妙,难以言表。难怪吴昌硕称叹八大山人“画中有诗,诗中有禅,如此雄奇,世所罕见”,在齐白石的一则题跋中,更是表达了对八大“百拜不起”的崇敬:“青藤雪个远凡胎,老缶衰年别有才,我愿九原为走狗,三家门下转轮来”。

八大山人的绘画除了在静物中使用图像共生,在对植物与动物的表现中,也频繁地运用这种方法。在图像的共生中,他发现了无限丰富的变化,一个“禅”字,尽虚空,遍法界,随类映化。在台北故宫博物院收藏的八大早期的写生作品中,《白菜》也似一个呐喊的人脸,两片菜梆是脸的轮廓,菜叶是眼睛,菜心构成了张开的嘴,大片的菜叶构成人的头发;《花鸟图》系列中,飘动的竹叶是一只摆成兰花指的佛手。在北京荣宝斋收藏的八大杂画中,有一幅《花卉》,它的花、叶、枝构成了一只猫的眼睛、嘴和肚子的轮廓。在他的花鸟画中,图像共生为画的意境增加了隐喻。什么与什么共生,就像选择题材一样需要斟酌取舍。而他在运用笔墨、经营构图方面的极高造诣为图像的表现加上了翅膀,成为不可再来之物。