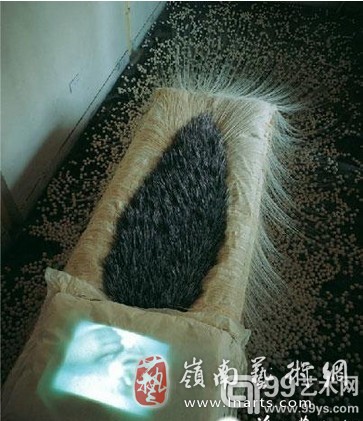

沈鹭《作茧》系列装置行为作品

姜雪鹰的《春意盎然》油画系列

女性主义艺术的“女性标签化”是一个相对的概念,即只有在一种更有力量(或者说更有价值、意义)的女性主义艺术方式的参照中,“女性标签化”问题才成其为问题。而这种更有力量的女性主义艺术方式,对于我来说,就是我立足当代艺术语境提出的当代艺术的“问题主义”对女性主义艺术的介入——“问题主义女性主义艺术”。即我是从“问题主义”的角度去发现许多女性主义艺术的“女性标签化”问题的,其目的是为了超越“女性标签化”,拓展女性主义艺术。当然“女性标签化”有程度的不同,本文之举例不是非此即彼的二元对立,而是从新的角度发现它的一定程度的“女性标签化”,并不是否定作品的所有意义。

女性生命存在的问题在最终极的层面是指女性生命的本能、心理、精神和创造力(认识和改造世界的能力,包括智慧)处在被某个或某些事物压抑或阻碍的状态。女性生命之被压抑或阻碍,在男权主宰的时代,男权是首要的原因,但男权不是唯一的、全部的原因。各种原因作用的机制非常复杂。

女性主义艺术是现代女性主体意识觉醒的产物,它从反抗男权对女性的压迫开始,发展为针对一切女性问题(不一定是男权所致,或不是男权主要、直接所致。也包括女性沙文主义)。如果将自由本质上视为生命的权利,那么“女性主义艺术”与“女权主义艺术”同义,“自由——权利”也是历史语境中的“女权主义艺术”(西方60年代开始)的内在依据。真正的女性主义艺术不一定由女性艺术家做,但女性艺术家是女性主义艺术的急先锋和主力军也是艺术历史的事实,而男性普遍参与女性主义艺术将是人性觉醒的重要方面;女性主义艺术也不一定包含表面性的女性相关符号,但一定与女性问题有关。

一、女性标签化

女性主义艺术的“女性标签化”是指强调女性性别、女性形象、女性身体、女性生理、女性心理、女性物品、女性特质、女性经验等“女性身份”,但强调的“女性身份”缺乏特定、具体的女性生命问题针对性,或问题针对空泛、笼统,或根本没有问题针对性(常常把现象当做问题),常常表现为生命、人性、历史的宏大叙事、空洞叙事、混沌叙事、混乱叙事、神秘叙事、乃至无聊、滑稽叙事或搞变相男权。作品在精神气质上常常表现出感性、细腻、温顺、柔弱、内向、敏感、琐碎、花哨、小气、混沌、混乱、弱智、滑稽。无法有效拓展女性生命自由空间,不利于女性生命的进一步自由。此时作品中的“女性身份”成为了一种“女性标签”。

这种将女性标签化的所谓女性主义艺术——“女性标签化艺术”(包括强调表面女性特质的所谓女性艺术),在精神本质上不是诉求女性自由的真正的“女性主义艺术”,“女性标签化艺术”甚至可能是恶劣的“男权主义艺术”。

“女性标签化”多种多样,有女性物品标签化、女性形象标签化、女性气质标签化、女性身体标签化、女性生理(材料)标签化、女性心理(感觉)标签化……具体作品常常交叉重叠。

林天苗《缠的扩散》

(一)“女性标签化”举例

沈鹭《作茧》系列装置行为作品:用红毛线这种所谓的女性物品(女红)缠绕各种物品,未建立特定问题针对性的艺术符号关系(红毛线与其缠绕的各种物品并无特定的内在关系,无法针对某种特定具体的问题),女红禁锢的笼统指涉与当下语境严重脱节。

林天苗《缠的扩散》录像装置作品:“一张用宣纸制成的白床上,中心部位插着20000根针,针尖向上,每根针连接一根白线,白线的另一端系着乒乓球大小的白棉线球,它们被扩展开来。在枕头位置的下面放着电视屏幕,播放的影像是双手在制作白棉线球。”作品感性、内敛、柔弱而又神秘的叙事,无法指涉特定女性问题,只关联女性特色的生活。

刘建华《迷恋的记忆》系列作品:无非指涉的是女性身体(包括性)的被消费的普遍社会现象,但旗袍与当下语境脱节,以至于旗袍只是一种传统女性标签。

刘武《晾》(陶瓷):女性内衣的单纯呈现提示不出任何女性问题,反而成为男性欲望的对象。

李心沫《经血画》:作品中的“月经血”只是一种艺术材料,未转化成指涉特定女性问题的艺术符号,对这种材料的女性属性的强调,必然使作品陷入女性生理主义、女性身份主义、女性符号主义的陷阱。

谷文达《2000死亡》(月经棉)装置作品:月经棉提供者反映的各种问题中,有许多与月经本身并无特定关系。月经棉成为了一种女性标签。

江衡《美人鱼》、《散落的物品》油画系列作品:时尚卡通化的女性只是一种社会现象,作品并未显示出对女性问题有什么超越性认识。

姜雪鹰的《春意盎然》油画系列作品:女性特质(旨趣)彰显的好像是对女性平庸、无聊、慵懒、性感生活的欣赏(荷花那种出污泥而不染的“春意盎然”嘛),而且作品中的女性叙事与当下语境严重脱离,反而刺激对女性身体的窥视欲望。作品毫无超越性可言。

孙平《阴道书法》行为作品:女性特有的阴道夹笔书法方式说是为了颠覆雅与俗,但书法雅俗早已不是问题。性别身体与生理本身不存在文化力量,作品对女性身体器官的杂耍反而成了文化(艺术)弱智的象征,反衬出男性文化的睿智和伟大。这种女性身体叙事如何能颠覆男权对文化的垄断。久保田成子的《阴道绘画》(1965)也是如此。

沈鹭《作茧》系列装置行为作品:用红毛线这种所谓的女性物品(女红)缠绕各种物品,未建立特定问题针对性的艺术符号关系(红毛线与其缠绕的各种物品并无特定的内在关系,无法针对某种特定具体的问题),女红禁锢的笼统指涉与当下语境严重脱节。

林天苗《缠的扩散》录像装置作品:“一张用宣纸制成的白床上,中心部位插着20000根针,针尖向上,每根针连接一根白线,白线的另一端系着乒乓球大小的白棉线球,它们被扩展开来。在枕头位置的下面放着电视屏幕,播放的影像是双手在制作白棉线球。”作品感性、内敛、柔弱而又神秘的叙事,无法指涉特定女性问题,只关联女性特色的生活。

刘建华《迷恋的记忆》系列作品:无非指涉的是女性身体(包括性)的被消费的普遍社会现象,但旗袍与当下语境脱节,以至于旗袍只是一种传统女性标签。

刘武《晾》(陶瓷):女性内衣的单纯呈现提示不出任何女性问题,反而成为男性欲望的对象。

李心沫《经血画》:作品中的“月经血”只是一种艺术材料,未转化成指涉特定女性问题的艺术符号,对这种材料的女性属性的强调,必然使作品陷入女性生理主义、女性身份主义、女性符号主义的陷阱。

谷文达《2000死亡》(月经棉)装置作品:月经棉提供者反映的各种问题中,有许多与月经本身并无特定关系。月经棉成为了一种女性标签。

江衡《美人鱼》、《散落的物品》油画系列作品:时尚卡通化的女性只是一种社会现象,作品并未显示出对女性问题有什么超越性认识。

姜雪鹰的《春意盎然》油画系列作品:女性特质(旨趣)彰显的好像是对女性平庸、无聊、慵懒、性感生活的欣赏(荷花那种出污泥而不染的“春意盎然”嘛),而且作品中的女性叙事与当下语境严重脱离,反而刺激对女性身体的窥视欲望。作品毫无超越性可言。

孙平《阴道书法》行为作品:女性特有的阴道夹笔书法方式说是为了颠覆雅与俗,但书法雅俗早已不是问题。性别身体与生理本身不存在文化力量,作品对女性身体器官的杂耍反而成了文化(艺术)弱智的象征,反衬出男性文化的睿智和伟大。这种女性身体叙事如何能颠覆男权对文化的垄断。久保田成子的《阴道绘画》(1965)也是如此。