“洛阳城东桃李花”是唐代诗人刘希夷的拟古乐府《代悲白头翁》的头一句。作者在这首诗中抒发的“韶华易逝,物是人非”的感怀,也表达了我的很多感受。

曾几何时,我们还是青春年少的姑娘、小伙儿。

好像就在昨天!

去年,长影译制片厂举行成立60周年纪念活动,长影译制片创始人袁乃晨打来长途说:“当年我到上海见到你时,你和赵慎之都还是小姑娘。”那时我们都只有二十四五岁。而胡庆汉、杨文元还比我们小一两岁。比我们大几岁的邱岳峰、尚华也还不满三十。算上常来我们厂工作的孙道临、卫禹平等人,也不过刚三十出头。今天看起来,真可以叫姑娘、小伙儿了。

甚至,“四人帮”倒台之后,我们已经年届半百,仍然觉得来日方长,不曾意识到老之将至。

可是,很多事情都来到了眼前。还在上世纪80年代初,从故事片厂调来我厂的卫禹平就得了中风。虽然保住了性命,但是眼睛严重双影,不能看书甚至也不能看电视,话也说不清楚了。我们有时去看他,想讲一些厂里的事或者社会新闻给他解闷儿,他总是一副木然的表情,也看不出他对这些是否有兴趣。不由让我想到《代悲白头翁》中所言“此翁白头真可怜,伊昔红颜美少年。王孙公子芳树下,清歌妙舞落花前”。卫禹平的父亲是天津的名医,他自己毕业于上海音乐学院,是学大提琴的;孙道临毕业于北平燕京大学;都称得上是“王孙公子”了。

卫禹平和上官云珠是我考“北京表演艺术研究所”(北京电影学院前身)的考官,也可以说是引我进入电影界的恩师。而且他也是来我们厂工作最多的一位前辈。上世纪50年代初期,他在苏联片《伟大的公民》中配沙霍夫,我配沙霍夫的母亲;“文革”中,他在美国片《春闺泪痕》中,配一个在第一次世界大战里落下残疾的士兵,我配他刚刚怀了孕的年轻妻子;在德、意、罗马尼亚合拍片《罗马之战》中,他配罗马城防官,我配哥特女王。大家在一起加班加点,甘苦与共,差不多并肩工作了一辈子。他为人活跃,会打篮球,会拉大提琴,特别会侃大山,什么事到他嘴里,都会变得活龙活现,趣味盎然。所以他一来,有点空,我们就会围上他,听他“吹牛”。

上世纪90年代,毕克由于哮喘病严重发作,不得不装了呼吸机。这位一辈子靠着语言工作的配音演员,再也不能说话了。而且不知为什么,还拔掉了满口的牙齿。但是他的头脑却非常清醒,对自己的处境明明白白。有一次,我去看他,我说:“医生告诉我,你的病最近有好转。”他友善地苦笑一下,在小黑板上写道:“我的病不可能有好转了。”这就更让人感到心疼。

庆祝电影百年的聚会上,我在后台看到孙道临坐在那里。我走到他面前喊了他一声,他抬起头来望着我,客气地点头微笑,完全是对待陌生人的样子。我不由心里一惊:“他不认识我了!”他自50年代来我们厂配《列宁在1918》和《白痴》,60年代又来配《王子复仇记》。“文革”中,搞内参片那些年,由于他英文好,能做翻译,能做导演,还能配戏,几乎成了我们厂的人。他翻译剧本,我帮他对口型;他导演的《春闺泪痕》,我配女主角;还在有些影片中一块配戏,是多年一起工作的同事。潘我源回上海时,我告诉她:“你知道吗?道临不认识我了。”她说:“不认识你算什么,他有一次,连自己女儿的名字也想不起来了。”想当年,他是何等风流潇洒!《渡江侦察记》中的连长,《永不消逝的电波》里的李侠,《早春二月》里的萧涧秋……引得多少影迷的倾慕。

我还记得,大概是1954年吧,孙道临、卫禹平,还有刘琼、毕克一帮人,在梵皇渡路618号院子里的篮球场上,举行了一场比赛。他们的运球、投篮、传接、抢断,依然历历在目。就像刚刚洗印出来的拷贝,清晰而鲜活。

早在上世纪80年代,老卫就走了。而今,更不停地传来“道临走了”,“刘琼走了”……以至与我朝夕相处半个世纪的毕克、尚华也走了,这才猛然感到,真像《代悲白头翁》中所言:“今年落花颜色改,明年花开复谁在?”特别是每当院子里桂花飘香的时候,更是不由得想起“年年岁岁花相似,岁岁年年人不同”。深感我的同时代人已经逐渐远去,上海电影制片厂初创时期的老兵队伍已经凋零殆尽了。

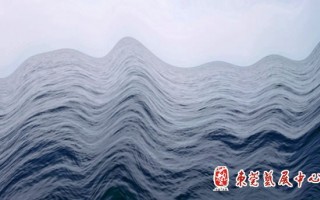

我常常觉得自己就像一朵孤独的浪花,和我一起被冲上岸的那股大潮都已渗入沙滩,了无踪影,唯有我还寂寞地留在沙滩上,放眼四顾,已经没有多少同伴了。

……

春去秋来,花开花落,这是任谁也改变不了的自然法则。

想到此,唯有更加珍惜有限人生的今天;善待自己,也善待他人。