高小华:“伤痕美术”及“四川画派”的创始人之一,中国当代写实主义绘画的重要代表之一。1955年生于南京,1982年毕业于四川美术学院,曾先后执教于四川美术学院、中央美术学院和重庆大学人文艺术学院。现为西南民族大学艺术学院教授、名誉院长。1978年创作油画《为什么》和《我爱油田》获得第五届全国美展二等奖,并为中国美术馆收藏。1981年创作巨幅油画《赶火车》,以全景式的构图和宏阔的场面再现国情民生,开创了后文革时代艺术直面现实与人生的理念。1999年该画获得美国亚太艺术研究院“20世纪艺术贡献奖”勋章。20世纪80年代中期旅居美国,作品多次参加世界各地画展,并获得美国CAC艺术大展金牌奖等多项奖项。2000年回国从事艺术教育,受邀担任教育部“长江学者奖励计划”及“人文社科项目”评审专家,并主持承担两项国家重点文化艺术项目:大型艺术景观《红岩村启示录》和中国三峡博物馆《重庆大轰炸》半景画的总体设计与油画创作。

近日,本刊记者采访了高小华先生。我们的谈话从他的出国开始。

《赶火车》 布面油画 155×450cm 1981年

屈波(以下简称屈):高老师,上个世纪七、八十年代,您以《为什么》、《我爱油田》和《赶火车》等作品奠定了在国内画坛的地位,成为那个时期如日中天的风云人物之一。可却就在这个时候,您选择了出国,远离了国内此起彼伏的艺术运动。当时为什么做出这样的选择呢?对您的这段经历,很多刊物都没有介绍,能请您首先介绍一下这方面的情况吗?

高小华(以下简称高):介绍得很少是因为没什么好写的。那段时间我的情绪多处于反思、徘徊、寻找的状态之中。很多人问我:为什么要在那么有成就的时候选择出国去?我记得1992年在纽约举办过一次中国当代油画展览,艾轩、王沂东等一批当红的中国写实艺术家都去了,并随后在美国待了一年多。当时也有人问过他们:“出来干嘛呀,你们不是在国内都挺好的吗?”。“不出来心慌啊,都不知道世界上发生什么事儿了”。我觉得这个回答很有意思,它代表了上世纪八十年代及九十年代初中国人普遍的心态。

那时国门刚刚打开,我们这代人对于西方文化、生活方式是很好奇的。我们通过一些有限的读物、电影,对西方,对外面的世界有了一点点的了解,所以国门打开之后就特别希望能走出去看看,亲身体验一下那个被憧憬而神秘的世界。更何况我们从事的是油画创作,油画本来就是西方的泊来品。我记得我们出国之前,靳尚谊先生刚从美国回来,那个时候我也刚调到中央美院。他跟我们谈了很多关于油画原作的问题,谈了他目睹油画原作和亲身在博物馆的一些感受。他说,我们这几代中国人学习油画是很艰难的,我们这些“土油画”多半是从印刷品上学来的,这有可能被误导,有些东西看了原作以后才会真正明白是怎么回事。他还说什么叫印刷品呢? 印刷品就是把好画印坏,坏画印好。只有面对原作的时候,才能真正感受到油画的风采,并理解什么叫油画。他的这段话对我们刺激非常大,感觉非得出去看看油画原作,闻闻油画原作的味道不可。这确实激励了我们一代人,尤其是画油画的这批人。我们刚出去,大部分的时间都泡在博物馆里,读画、临画。记得纽约大都会博物馆每周四对艺术家开放,我们可以带上画具,面对大师的油画原作临摹,这是一个很好的学习机会和一种独特的享受。

徐友玲(以下简称徐):还有什么原因促使您做出出国的选择吗?

高:另外当时陈丹青画了《西藏组画》后,画界出现了一种反苏风潮。我们也一下子被“时尚”打懵了,开始对自己之前的油画持一种怀疑的态度,因为他的画法我们过去从未见过,他以十九世纪的、像库尔贝式的那种写实风格来表现现代西藏题材,而且他很善于表述自己的艺术思想,所以对我们这些傻乎乎的、只是从学苏联画法起家的这批画家震动很大。他后来跟我讲,他曾经在中央美院看过吴作人先生在法国留学时画的一批人体画,这对他产生了影响。那些画作篇幅不大,色彩用的很单纯,很“欧洲”。后来,我们到了美国又进行过许多的交流。实际上我们对古典绘画有一个巨大的认识误区,以为酱油色调就是古典画,其实那是没印好或没保存好才成了那个样子的。真正看了博物馆中的原作之后,才发现五百年前的油画,至今都保持着非常好的色泽,并不是我们想像的统统都是酱油色。尽管陈丹青本人也在反思,但至少那个时候他的画对我们的影响和震动非常大,我们反思、苦恼乃至否定自我;好像我们之前所学的苏联的东西压根儿就不是艺术。当时心里的确是很灰暗的,觉得正宗的油画一定要向法国学习,向欧洲学习。那时整个中国油画界,尤其是第三代学院派艺术家,都有一种非常自觉的“补课”风气;确实,我们虽然画了多年的油画,可是我们对油画的基本知识还十分的欠缺。诸如对绘画材料,对色彩严格的运用和操作步骤都很不了解。油画颜色为什么会变暗发灰呢?是因为我们的底子没做好,漏油,我们的颜色质量也不好或相互的搭配及作画程序不讲究才会使其发暗变色甚至龟裂脱落的。所以我们认识到,原来画油画不光是画什么与怎么画的问题,之前还要了解和学习很多东西。

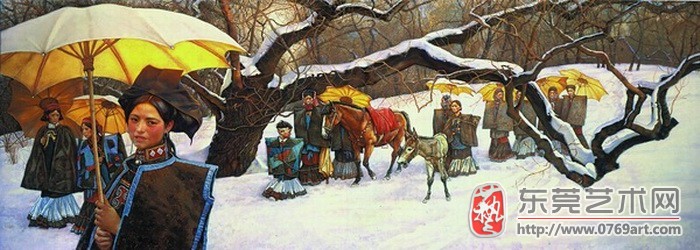

《暖冬》布面油画 78×215cm 1998年

屈:您在美国画出了非常古典的“彝人系列”,能给我们介绍一下这批画是在一种什么样的心态和背景下完成的吗?

高:我觉得有几方面。一方面就是我刚才讲的“补课”,对古典艺术的重新认识,因为受到靳先生和陈丹青等人的影响。我过去是不喜欢古典绘画的,包括像安格尔和一些古代大师的作品,印刷品里看很匠气,好像照片一样,毫无绘画性。而苏联的画印出来就很漂亮、很帅气,什么笔触啊,色彩啊,肌理啊等等,印刷效果特别好。但古典绘画,由于原作画得很细腻、微妙,所以很多精到的东西都印不出来,你看了会觉得很匠气很无聊。不过当你面对古典大师原作的时候就会忽然发现,画得这么精彩!所以一下子就被征服了,觉得自己要从头开始。结果就从二十世纪的苏联“回到”了十九世纪的欧洲。当时我最喜欢的古典画家包括安格尔,他的画严格透顶,是学院派的典范。另外我还喜欢维米尔,他曾经被美术史埋没了数百年,很多人没有认识到他的价值,以为他是个普通的小画家。很多的中国艺术家是在八十年代以后才开始注意到他的绘画。画油画最难的是对空间的把握和表现、还有对物体边缘线的处理及油彩的衔接问题。靳先生也多次谈到这个话题,所以我们出去之后就特别关注并努力解决这个问题。当时,我认为对油画边缘问题解决得最好的就是维米尔。因此,我就一边学习大师原作的语言,一边试着在自己的作品里体现出来。

我曾多次去过凉山,对彝人和他们的服饰很感兴趣,我想把维米尔和安格尔的古典绘画语言揉进我的作品里。当然,那也有一定的商业性考虑,因为有不少的画廊对这类东方情调的东西也很感兴趣,就像陈丹青带着他的西藏组画到纽约,一下子引起很多人的关注一样,此后,我延续彝人题材画了很多年。

屈:您在国外曾经学过一段时间的电影,为什么?您的这段经历,对之后的创作有什么样的影响?

高:我学电影是因为对电影感兴趣,我曾经做过拍电影的梦,也编写过一些电影剧本,试拍过一些小电影。后来在纽约结识了一帮从香港去的电影人,参加了他们的一个学习班。但深入接触后发现电影太难了,牵涉到很多的因素。从我的性格和喜好来讲,我更多的还是喜欢独立做事情。另外我觉得自己的文学写作水平很差,又不懂音乐,这些都阻碍了我向电影发展的可能性。因为你很难想像一个导演不参与自己电影的编剧和对电影音乐不了解的。当然还有很大的一个原因就是经济条件不允许。

至于说到学习电影对我的影响,可能就是在我后来的创作中融入了更多的连续性和立体的思维方式。2001-2005年我在重庆先后主持了两个大型的国家艺术项目。其中的大型艺术景观《红岩村启示录》做了三年。那不是一个单纯的架上画家能干的事情,那是一个需要有立体思维及综合艺术创作观念及能力的产物。如何才能将一部尘封已久的抗战历史变成为一个现实中的景观艺术?这是许多架上艺术家从未思考过或无缘体验的事情。我有幸担纲起大型艺术景观的设计与创作,如同导演去做一部电影并同时又要兼做编剧、摄影、演员、场记和后勤于一身。为此我十分劳累,但亦因此有了许多的体验与收获且画了很多的大画,狠狠地过了一把大画之瘾。陈丹青说,我这个人就只服大画家!确实,我们这代人的骨子里天生就崇尚那种绘画能力很强的艺术家。说白了,我想做电影,其实也只是希望能做美术做不到的事情,但是玩了一把电影之后才发现,我真正的能力和兴趣还在绘画上。

《周恩来和他的朋友们》(大型艺术景观《红岩启示录》油画作品之一) 300×1500cm 2003年

另外,我留学多年对“艺术家”有了一些新的认识:我以为艺术家不应该只是传统认识上的“文人”,而是介乎于脑力劳动者和体力劳动者之间及具有创造思维和实际动手能力的人,有时候干脆就是个“工匠”或“手工艺者”!我自认为是一个动手能力很强的人,从小就喜欢摆弄木料、刀具和颜料之类,也喜欢爬架子、登高。那五年(2001--2005),我爬了许多的架子,画了不少的大画,真正体验了一回米开朗基罗式的中古大师、巨匠们的那种艺术劳动,并深深地感受到了其中的艰辛与不易。还有值得一提的就是:做公益事业需要有奉献精神,工作量大,收入微薄,没有对做大画的浓厚兴趣和对社会的贡献之心岂能担当?然而遗憾的是,一方面当代的中国需要有这种气势恢弘的历史性艺术大作,同时更需要有乐意去做奉献的大艺术家,但另一方面却又不理解、不尊重、不善待他们!尽管如此,我仍然对历史充满感激并无怨无悔。我一直认为自己是个劳动型的艺术家,一个从事艺术工作的劳动者。

徐:高老师,能请您谈谈回国后的主要艺术活动吗?

高:前面说到,我回国后为国家做了许多年的“公共艺术”。在这些艺术项目里需要画很多的大型油画,比如《重庆大轰炸》半景画,有四层楼高,画布就成吨重,前后画了两年,工作条件异常艰苦,而它的经济收益却少之又少,如果没有想作大画的理想和乐意去为社会做奉献的精神,是很难坚持完成的。所以很多人说我“太傻”,在中国艺术市场如此火爆的当下,竟然浪费了五年的时间,损失惨重!可我不那样认为。去年“5·12”期间,我画了两幅地震题材的作品,其中一幅在我出任“第二届挑战命运特殊艺术公益励志大赛”爱心大使的活动中捐赠给了热爱艺术的残疾孩子们。

《重庆大轰炸》 布面油画 1000×3600cm 2003-2005年

目前,我的主要作品是“后街系列”。我觉得“后街”是一个很有意思的题材。“前街”已经在城市化的进程当中面目全非了,而“后街”还在改造中待毁,却依旧保留着许多过去的时光和影子,很可贵。我的关注点正好落在这块新旧交替且即将消失的角落与地平线上。

屈:这延续了您一贯的艺术主张:关注现实。您认为什么才是真正的现实主义?您如何看待当下的现实主义美术创作?

高:对。我的理解是,写实主义与写实性是有区别的,比如说你用了一个非常写实的手法,那只能说是一幅写实性的画,而不能因此被称其为“写实主义”或“现实主义”。我以为,所谓现实主义其实包涵有两个方面的重要内容:一是技巧上描绘物体的真实感,二是以独特的视角及独立的思考方式所体察到的真实生活。前者为一种手法上的操作能力及物理性的表现;而后者为一种认识方法和思想观念,属于精神层面的东西。我以为,对于当代艺术家而言,问题不在乎你是否采用“写实”,而在乎你是以怎样的一种态度和观念,又以怎样的一种不同于传统的观看方式和表现手段所呈现出来的写实性艺术作品,欲将二者完美结合并不是一件容易的事情。纵观目前中国艺术“现代化”的场面,其中真正令人拍案叫绝、有能力有胆量“直面人生”的写实艺术者仍然是凤毛麟角。为此,我们仍在继续努力着,期待着!

屈:那您如何看待整个当代艺术的格局?

高:这个问题很大,我不是一个可以去把握“整体”和谈论“格局”的人,但我想,中国可能有自己发展的轨迹,而国际上亦早已有“前车之鉴”,可以为中国的当代艺术提供许多有价值的参照与经验。目前中国的当代艺术发展还在直线上升,尽管突然受到一点冲击,有种发懵的状态,但仍然活跃。其实在西方这种状况司空见惯。比如说1980年代纽约初步统计有2000多个画廊,开得红红火火,但是到1990年代末,只剩下了500来家画廊还在惨淡经营,可以说在西方,有许多的画廊,今天开在那儿,明天就有可能没了。最早尝到画廊甜头和苦头的中国艺术家可能是陈丹青。1981年,陈丹青作为新中国第一位闯进美国纽约画廊的艺术家,在第五大道57街的一个老牌画廊举行了个人画展,这条消息在中国美术界引起了很大的轰动。但是没过几年,纽约的经济开始不景气,这个画廊一夜倒闭,陈丹青的几十幅画及多年的心血就全都砸在了里面。这种情况,在后来我们留美十多年的生涯当中时有耳闻;得意的,失意的,一夜之间串红后又突然倒闭,关门大吉的,屡见不鲜!这在中国才刚刚开始,从一路走红、直线往上飙升,到突然跌下来,让你又不得不冷静思索一个最基本的问题——艺术究竟是什么?

据我观察,西方只有两类艺术家:一类是职业艺术家,靠从事职业画画为生;一类叫实验艺术家,想干嘛就干嘛,我行我素不用考虑“市场”问题,但有一个前提条件,就是你必须要有一个固定的工作来养活并支撑自己的艺术活动。在展览会上,当看到一些新奇古怪的艺术品时,美国观众就会问你是做什么的?这在中国,艺术家们会觉得很奇怪——我不就是做这个(搞艺术)的嘛!其实他们是在问你 “真正”的工作是干什么的?是靠什么生活的?大多数的国外艺术家会告诉你:哦!我是一个餐馆的厨师、是医生、是职员或是律师什么的……观众也会因此更理解你,并将你的作品与你真实的身份及生活联系起来思考。所以,做实验艺术的绝大多数人是业余艺术家,他们用自己的积蓄在业余的时间里去满足自己的艺术爱好与梦想,然后去参展比赛,或许能获得奖励。这可能是奖金或材料费,也可能是限时使用的公共画室,这对穷困的艺术家而言是个很不错的奖励了。有了这个工作室之后,你可以抓紧时间做你想做的作品,做好后再去参加更高水准的展览(如惠特尼双年展、威尼斯双年展等国际艺术大展),也许你又能够获得更高的奖项。但尽管这样,也并不意味着你就因此“成功”,可以靠此为生了。总之,实验艺术就是实验艺术,如同在实验室里的功课,没完没了,更没有市场效益,那是个无底的“黑洞”,一旦步入此道,最好不要问结果,需要的是没有功利思想的投入和为艺术献身的精神与勇气,同时再加上几分玩耍与无所谓的心态。

我在美国见到过许多前实验艺术家,其中有过去最牛逼的前卫艺术家,他们现在可能是某中学的素描教师,或是某设计公司的制图员或是正在某个角落给人画像。有时候他们会得意的拿出一本画册,抚今追昔:我60、70年代是与某某国际大师在一起展出,可现在呢?就不用再提了吧。其实这就是“艺术生态”下所呈现的常态——启示与被启示,铺垫与被铺垫,此起彼浮,代代累积才有了一座如此壮观的金字塔!然而真正能够稳坐在“塔尖”上的艺术家又有多少?

《后街.丽影NO1》布面油画 150×60cm×3幅 2008年

中国目前的艺术教育很糟糕的一点,就是只盯着“塔尖”上的那几个人,不管什么人,不问为什么,当然学一个就死一个。试想,我们有十个人一起学习波洛克之类的现代艺术大师,其结果是我们统统像“波洛克”,而没有一点点像“自己”。但是如果我们是向自然学习,去写生,去画模特儿,那么我们会发现:那十幅画有可能在都像模特儿的同时,又由于我们每个人的能力、个性和对事物的理解不同,又多少有了我们自己的面貌和东西,这就是向自然学习的好处。现代艺术大师的作品实际上离自然很遥远,已经高度个性化、符号化了,可以说他们在为自己开创一扇“窗户”的同时也就关闭了。你想从中获得的只会是徒劳和必死无疑。相比之下古典大师就“博爱”得多,他们在为自己所开的这扇“窗户”中,有可能会让虔诚的后来人从中获取到许多有价值的东西,然后再变成你“自己”。为什么呢?因为在他们师从自然的杰作之中,除了有人文的关爱,还有大师们对“艺”与“术”的修炼和对“生”与“活”的解读。总之,向大师学习是有选择和方法的。

然而这个“金字塔”又不仅仅是个艺术问题,它还牵涉到市场的问题。说实话,大多数人是不喜欢“塔尖”上的那些东西的,他们根据个人的喜好、经济水平选挂在家里的作品多半是三流、四流、五流的艺术品。其实,这就是真正构筑成艺术金字塔的“基础”和一个繁荣而真实的“艺术市场”。我们很多出国的同行,没有兴趣或没有时间去了解和接触到西方文化更深的层面,跑到几个美术馆看了一两个展览,以为这就代表了西方的现状和主流,所以回来介绍情况的本身就很有局限性了,更不用说许多西方文化的现象及流行趣味也未必就符合中国的国情,更未必能够引导中国当代艺术的潮流与方向。

事实上,中国今天的部分当代艺术的发展方向是与正在起步的大多数中国人的欣赏水平、购买能力背道而驰的。西方艺术市场的成长与培育历经了上千年,他们的欣赏趣味及收藏观念是一代一代积累起来的。一般而言,在西方大多数从画廊及展览会上买画的人,他们所关心和讨论的话题往往是艺术家最轻视、最不愿听的,比如:这个画挂在我们家里的哪个位置好?跟房间、沙发和家具的颜色配不配?等等这些简单而庸俗的问题。然而,曾几何时,国人亦在买画了,但其风格不同:许多人大有一上来只讲投资、增值甚至转手能卖多少钱等等的宏观“战略”问题。我以为,只考虑这些问题的人更像是在进行一场赌博。尽管,对艺术投资,甚至投机的个人行为亦无可厚非,但买画不为享受与欣赏实在是亏大了!真正的“市场”应该是老百姓自觉的“参与”,也就是他们觉得自己精神上和家里确实有必要买进这么个东西,并且又有那个实力去“请”回来。而不是去追买被媒体炒得天花乱坠,自己根本就不欣赏、不需要或是以为能赚钱的东西。总之,一个只是被少数炒家、玩家和媒体起哄的“艺术市场”是不真实、不成熟和不健康的市场,更充满着欺骗性与危险性,其结果很可能如“击鼓传花”——落在谁手里谁倒霉!

我曾经于90年代初就撰文谈论过中国的艺术市场。何谓 “拍卖”?拍卖其实就是“第二市场”。所谓第二市场就是在第一市场里已经紧俏奇缺、买不到的东西,才被推进了第二市场。然而,目前许多的作品从未走进过“第一市场”,或者摆放在那里都无人问津,拿进拍场后却被炒作到了天价;有的作品油迹未干,其作者亦从未见过有任何参加大展的记录及艺术成长的背景,却在一无权威的评判,二无佳作的产生,三无理论建树的状况下被一夜爆炒出名。我以为,其实中国当代艺术目前最需要做的是第一市场,就是扶植、培育各种画廊和展览机构,让更多优秀的艺术家有展示的机会。同时,亦让更多的人了解艺术、认识艺术从而需要艺术并心甘情愿地走入艺术市场,我想,如果中国的艺术市场也能像改革开放30年来逐步完善、发展的房地产那样,对百姓的生活充满诱惑力,虽具风险,但仍有无限的前景,那么,中国的艺术市场和艺术家们才真正有了希望!